Los niños como pasaporte, el fenómeno detrás de la nueva ola migratoria

En la era de la política de ‘tolerancia cero’, llegar con un niño de la mano se ha convertido en el mejor pasaporte para decenas de miles de migrantes centroamericanos. Mientras el presidente Trump busca a toda costa cerrar la puerta a quienes huyen de sus países desesperados por la violencia y la falta de oportunidades, la frontera está saturada por la llegada masiva de familias y organizaciones civiles y religiosas tratan de atender la emergencia humanitaria.

El futuro de Centroamérica huye a EEUU

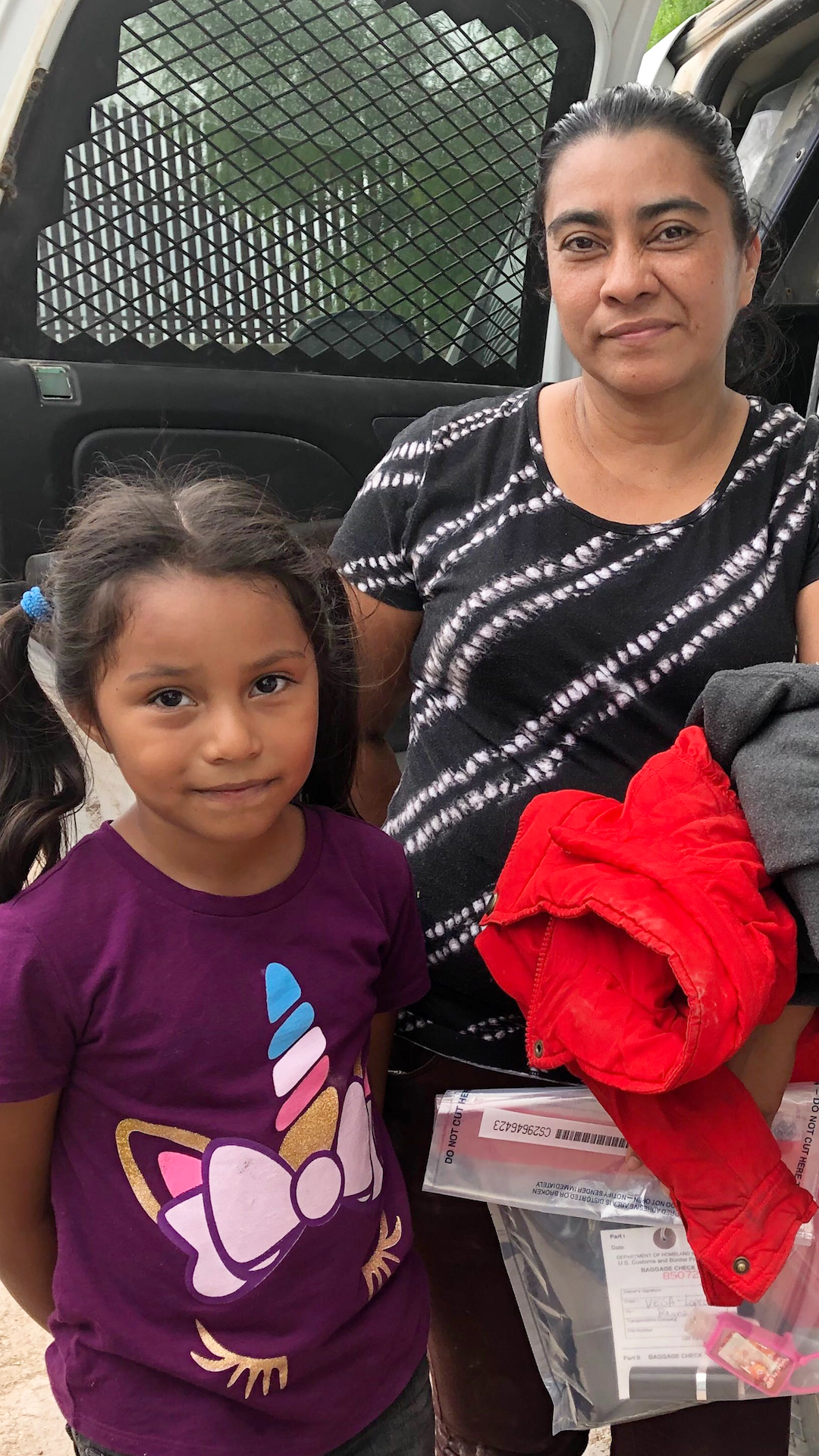

MCALLEN, Texas.- Suany Yisel tiene ocho años, la piel clara y pecosa y el pelo castaño atado en una trenza. Sus brazos largos y delgados abrazan con fuerza la cintura de su madre mientras avanzan por la maleza. Hay un árbol caído en el camino y Yessenia Teruel, de 23 años, levanta la pierna de su hija para ayudarle a saltarlo.

Desde que salieron de su comunidad en el departamento de Santa Bárbara, en Honduras, y a lo largo de todo el camino por Guatemala y México hasta llegar a Estados Unidos, la mujer ha sido los ojos de la niña, que es ciega.

Ambas acaban de cruzar en balsa el Río Grande junto a una treintena de migrantes indocumentados para entregarse a la Patrulla Fronteriza. Pero, al contrario que el resto del grupo, Suany Yisel y su mamá no sonríen pese a haber alcanzado su objetivo: “Está muy cansada. No ha querido comer en los últimos días”, cuenta la mujer mientras su hija apoya la cabeza contra su pecho como si estuviera a punto de desfallecer.

La madre tampoco luce feliz. Dice que en su comunidad de La Fortuna, en el municipio de Quimistán, tuvo que dejar a su otro hijo, un bebé de solo dos meses, pero la desesperación de no poderles ofrecer un futuro en su país la llevó a huir de Honduras con la mayor. Ahora espera que la dejen quedarse en Estados Unidos para buscar un tratamiento adecuado para la niña y también para que, a sus ocho años, la pequeña pueda ir al colegio por primera vez en su vida.

Es poco más del mediodía y el grupo donde van las hondureñas es el segundo de más de 30 personas que aparece en la zona conocida como Rincon Landing, un pasaje desolado en el centro del Valle del Río Grande, el sector donde la Patrulla Fronteriza ha registrado el mayor número de aprehensiones de indocumentados en los últimos años.

Pero lejos de ser ‘hordas de criminales’ como ha llegado a definir el presidente Donald Trump a los migrantes indocumentados para justificar su declaratoria de emergencia nacional en la frontera, la mayoría de las personas que cruzan desde México sin documentos se parecen más a Suany Yisel y su mamá: son unidades familiares, como la Patrulla Fronteriza denomina a las personas que llegan en un grupo formado por al menos un menor y un padre o tutor legal.

Solo en el mes de marzo, más de 53,000 unidades familiares entraron al país de esta manera, un máximo histórico. Y aunque la Patrulla Fronteriza le dijo a Univision Noticias no tener datos exactos de cuántos niños cruzan cada mes la frontera sur, en marzo podrían haber sido más de 35,000, asumiendo que por lo menos la mitad de las personas aprehendidas como unidades familiares sean niños, más los menores no acompañados (los que llegan solos al país).

Aprehensiones de la Patrulla Fronteriza en marzo

El sector del Valle del Río Grande es desde hace años el que registra el mayor número de aprehensiones de migrantes indocumentados tanto en términos generales como de menores no acompañados y unidades familiares.

Unidades familiares* aprehendidas en la frontera

Durante el periodo correspondiente al año fiscal 2019 (de octubre de 2018 a marzo de 2019).

Poco antes de las 11 de la mañana de un viernes reciente, comienzan a llegar las primeras familias del día a Rincon Landing. Del lado mexicano del Río Grande se ve un autobús, probablemente uno de los vehículos en los que los coyotes trasladan a los migrantes antes de subirlos a las balsas en las que los hacen cruzar el río después de que estos hayan pagado cientos de dólares. Desde la orilla estadounidense se puede observar una colorida hilera de personas que avanza entre la vegetación.

Minutos más tarde, las siluetas aparecen en Texas. Son decenas de adultos centroamericanos acompañados por niños, algunos bebés tan pequeños que sus padres han tenido que cargarlos durante todo el camino.

En la mayoría de casos la escena se repite: un papá o una mamá con un niño o una niña, aunque algunos llevan a más de un hijo y también hay menores no acompañados.

“Estamos felices porque Dios nos ha dado permiso de llegar a este lugar y venimos con un propósito. Venimos a buscar trabajo porque la familia es pobre y, usted sabe, nosotros tenemos que buscar el futuro para nuestros hijos”, explica Donato Llanes Ulloa, un hondureño que asegura que decidió salir de su país poco después de que mataran a sus hermanos.

Ulloa viene acompañado de su hijo Ever, de unos 10 años y, como la mayoría de migrantes que viajan con niños, no eluden a los agentes fronterizos sino que esperan a encontrarlos para entregarse a ellos.

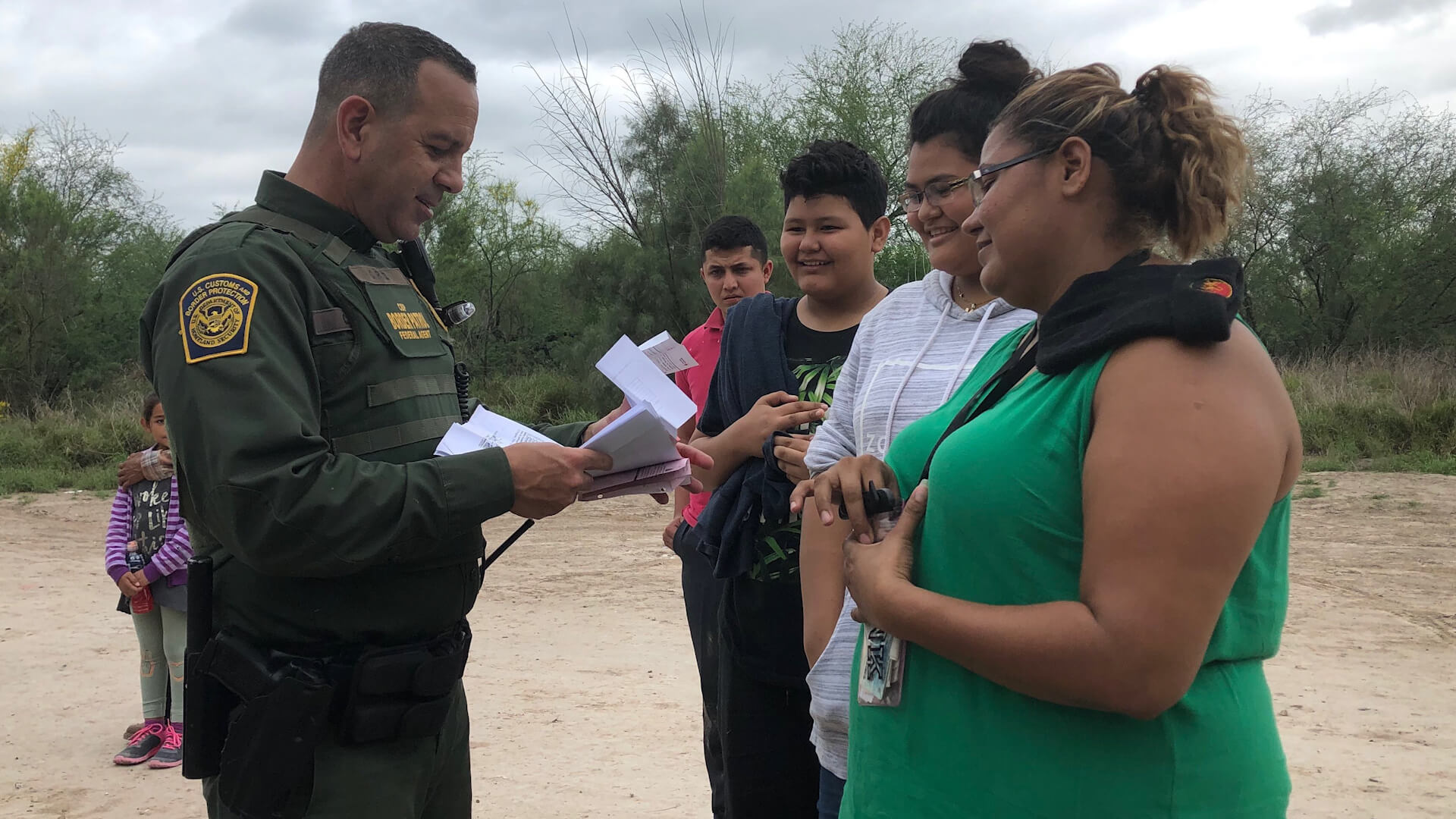

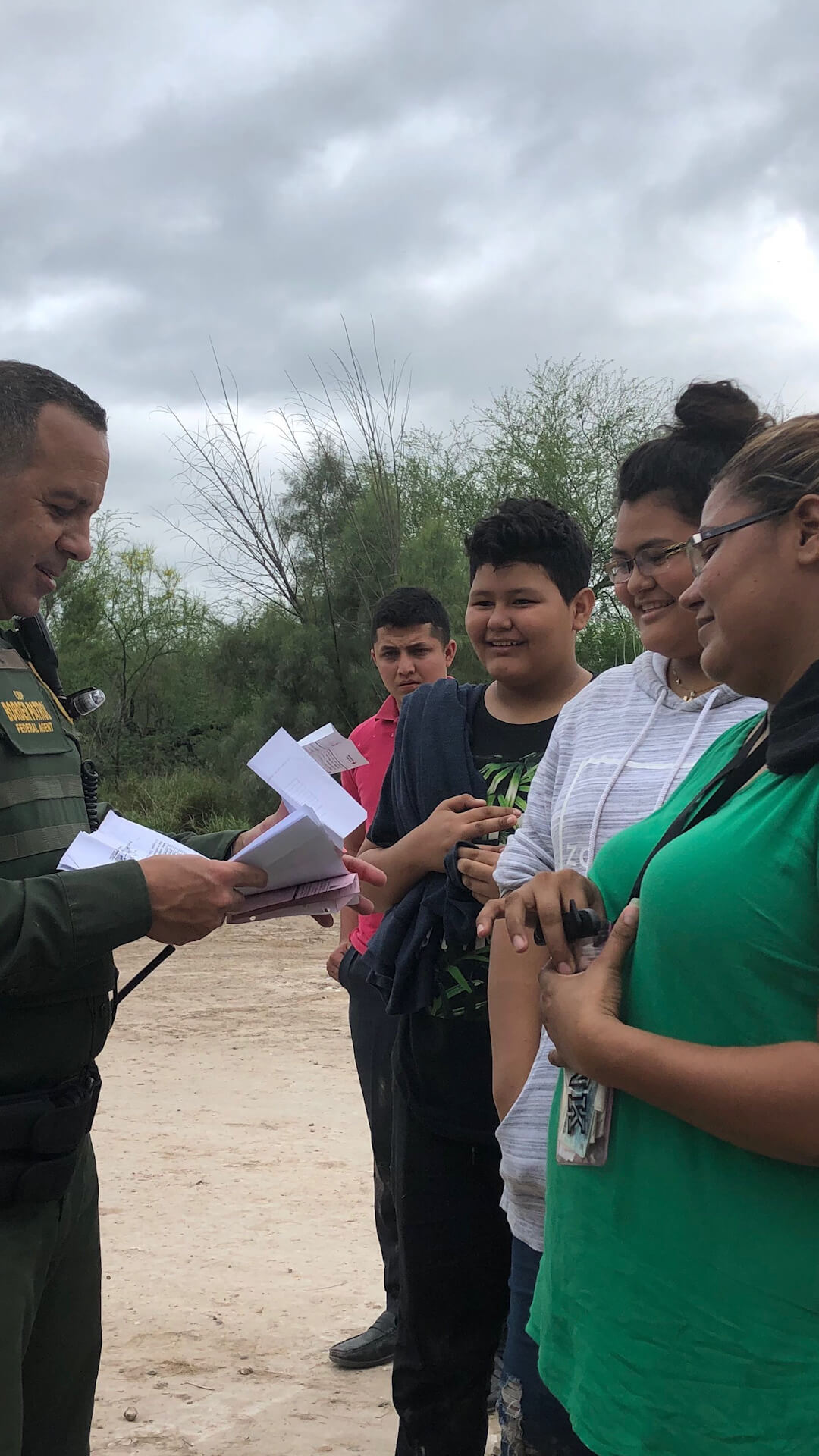

En uno de los grupos que llega después va la hondureña María con sus hijos Juan, de 13 años, y Victoria Alejandra, de 17.

La mujer, que solía trabajar indicando las rutas de autobuses a los viajeros en la estación de Tegucigalpa, dice tras encontrarse con un agente de la Patrulla Fronteriza que se fue por la falta de oportunidades y la violencia. “Si no quitan a los gobiernos que están, nos vamos a ir todos”, afirma.

Como ella, la mayoría de familias que llegan a este punto de la frontera son de Honduras, Guatemala y El Salvador. Sienten que huir es la única manera de ofrecer un futuro a sus hijos ante los problemas que los agobian, que van de la violencia de las pandillas y la pobreza a los efectos que el cambio climático está teniendo en algunas zonas del corredor seco de Centroamérica.

Dos horas después de que apareciera el primer grupo en Rincon Landing, ya son casi 100 las personas que se amontonan en torno a un vehículo de la Patrulla Fronteriza. Las familias no paran de llegar y el agente que las encontró pide refuerzos para procesarlas.

Al final de la jornada, los oficiales procesaron a más de 1,100 personas solo en ese sector de la frontera del Valle del Río Grande, según datos de esa agencia federal. Fue un día típico, dicen, que refleja la tendencia de la llegada masiva de unidades familiares.

“En su país de origen les dicen que es mucho más fácil cruzar la frontera y poder ser quizás liberados por la Patrulla Fronteriza si vienen con un niño o menor”, asegura Carlos Ruiz, portavoz de esa agencia en el sector del Valle del Río Grande.

Migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador consultados por Univision Noticias confirman que en sus países se ha corrido la voz de que migrar con un niño es un “pasaporte” para entrar a Estados Unidos e incluso hay coyotes que reducen los precios a quienes viajan con menores porque no tienen que arriesgarse a cruzarlos de incógnito.

Lo que permite que la mayoría de migrantes que llegan a EEUU con un niño no sean deportados de manera inmediata son dos normas de protección de la infancia: una ley de 2008 para la prevención del tráfico humano (TVPRA) y el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe al gobierno privar de libertad a menores de edad en centros de detención.

Gracias a estas dos normas, venir de la mano de un niño se convierte prácticamente en una garantía para la liberación del padre o tutor que lo acompaña hasta que se celebre la audiencia en la que un juez decidirá su futuro en el país; un proceso que, con las cortes de migración saturadas, puede tardar meses o incluso años.

Mientras tanto, en muchos puntos de la frontera los agentes dicen estar sobrepasados por la cantidad de migrantes que están llegando con niños y lamentan que están descuidando la entrada de “gente mala y narcóticos” que puedan estar llegando por otros puntos de Estados Unidos, como explica el agente Ruiz.

”Cuando llegan estas cantidades de migrantes en esos grupos tan grandes se requieren más agentes para poder procesarlos y prepararlos para el transporte”, afirma el portavoz de la Patrulla Fronteriza. “Esto causa que nosotros tengamos que sacar a gente de un área (...) lo cual abre las puertas en otras áreas de la frontera”.

Mientras Ruiz habla, varios agentes procesan a los recién llegados: los cuentan y les dan unas bolsas de plástico para que metan los cordones de los zapatos, cinturones, cadenas y cualquier objeto con el que se puedan hacer daño.

Más tarde llegan varios autobuses y camionetas de una empresa subcontratada donde los trasladarán a una estación de la Patrulla Fronteriza. Después de cachear a los hombres y a los niños varones, pasan lista de los próximos que trasladarán al centro de procesamiento.

Entre quienes ya salieron en una camioneta están Yessenia Teruel y su hija Suany Yisel, a quien un oficial con formación en emergencias médicas tuvo que atender porque estaba deshidratada.

El agente Birmingham dice que lleva dos años y medio en esta zona y que nunca antes había visto llegar a familias en tan grandes cantidades. “Probablemente nadie ha visto nunca algo así”, asegura el oficial que recuerda una ocasión en la que le tocó atender a una madre a la que encontraron inconsciente con 107 grados de fiebre y dos niños a su cargo.

La llegada de tantos menores está generando desafíos para los que esa agencia, acostumbrada a lidiar con hombres adultos, no estaba preparada, como demostró la muerte de dos menores bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en diciembre pasado.

“Nadie está preparado para estas cantidades. No tenemos los agentes suficientes, no tenemos las facilidades (instalaciones) donde tenerlos... hasta la misma ciudad de McAllen no está preparada”, reconoce el portavoz de la Patrulla Fronteriza del sector de Río Grande, una zona que también se vio especialmente afectada por la ola de menores no acompañados. “De la manera que vamos, vamos a superar el flujo de 2014 por mucho”, adelanta.

Una crisis humanitaria gestionada por voluntarios

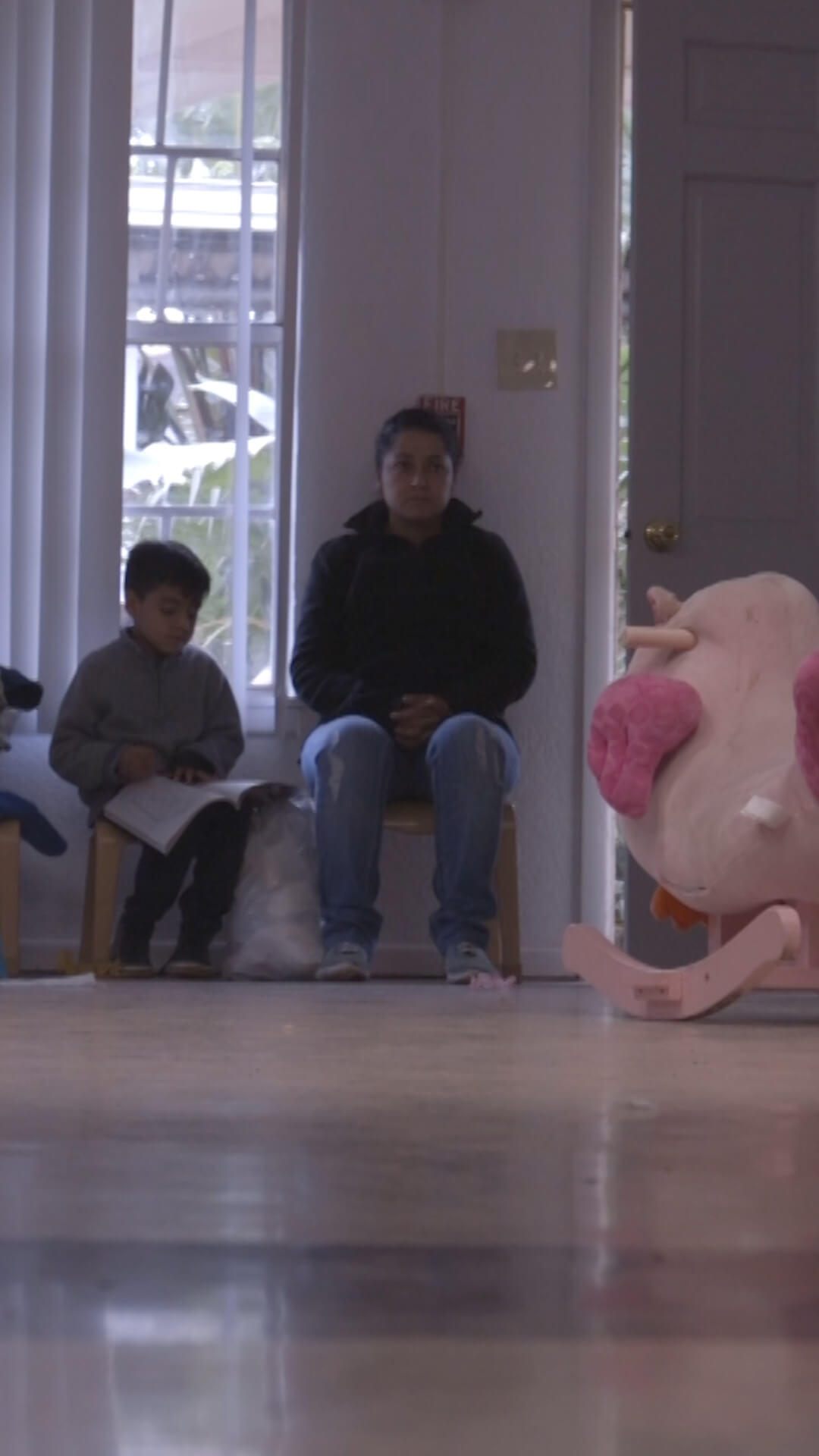

Una antigua residencia de ancianos es el primer punto de contacto para las cientos de familias centroamericanas que cada día son liberadas por la Patrulla Fronteriza en McAllen. El local, un edificio austero y de paredes desconchadas por el uso, parece un colegio a la hora en que suena la campana: mires donde mires hay niños corriendo, niños jugando, niños gritando o niños llorando.

También hay niños recostados en colchonetas azules en las decenas de salas usadas como habitaciones y niños haciendo fila con sus padres en el comedor, en las duchas, en los cuartos donde reparten ropa donada o en los puntos donde les informan de cómo llegar a sus próximos destinos.

“No dejen a los niños solos”, pide por megafonía Alma Revesz, una abuela que colabora en la organización, antes de anunciar a los migrantes interesados que pronto saldrá otra camioneta con destino a la estación de autobuses. En el chaleco verde de Caridades Católicas que la distingue como voluntaria se lee ‘Emergencia de desastres’.

Voluntarias como ella están en primera línea de la crisis desatada por la llegada masiva de familias a una frontera desbordada. Una vez que las autoridades procesan a padres e hijos, estos son enviados al albergue de Caridades Católicas en McAllen que dirige la hermana Norma Pimentel. Allí llegan los migrantes con un documento que indica la fecha de su cita ante una corte de migración que se celebrará en el lugar del país donde algún familiar se ha comprometido a recibirlos y patrocinarlos ante inmigración.

“Se les da toda la atención para ayudarlos a conectarse con sus familias, para que les compren sus boletos de autobús o de avión y en el tiempo que esperan en recibir eso se les da oportunidad de bañarse, ponerse ropa limpia, comer, ver a un doctor si es necesario y esperar hasta que tengan ya su viaje e inmediatamente ponerlos en el autobús o en el avión”, explica la hermana Pimentel.

Desde la crisis de menores no acompañados de 2014, el objetivo de esta monja cada día es atender a las cientos de familias que son liberadas por la Patrulla Fronteriza, pero Pimentel dice que nunca las había visto llegar en estas cantidades. Según cuenta, últimamente están recibiendo a unas 5,000 personas a la semana, más de la mitad de ellas menores de diez años.

La gran afluencia de familias llevó a su organización a trasladar el albergue a unas instalaciones mayores en diciembre pasado, pero con el incremento de la llegada de familias el lugar se les ha vuelto a quedar pequeño y ya planean mudarse a un local mayor.

El desbordamiento del centro también llevó en las últimas semanas a las autoridades a liberar a los migrantes en las ciudades cercanas de Brownsville y Harlingen para quitar presión sobre la ciudad de McAllen, algo inédito hasta hace poco.

La Patrulla Fronteriza asegura que bajo su custodia las familias reciben comida y tienen acceso a duchas y tratamiento médico, pero muchos migrantes y voluntarios que los atienden aseguran que, cuando los liberan, están hambrientos, sin haberse podido bañar o cambiar de ropa y sin mucha información sobre sus procesos legales.

Algunos también llegan enfermos del camino y tras haber pasado varios días durmiendo en el suelo de las gélidas celdas de los centros de procesamiento de la Patrulla Fronteriza conocidas como hieleras.

“Vienen muy sucios, muy desnutridos, muy desesperados por llegar a su lugar de destino, donde ellos quieren ya realizarse o ver ese sueño americano que yo también busqué”, afirma una de las voluntarias, Juanita Almendarez, una mexicana de 72 años que, tras pasar buena parte de su vida en Nueva York, se mudó a McAllen al jubilarse.

Almendarez trabaja de lunes a sábado en la cocina del albergue preparando sándwiches y sopas para los migrantes durante unas seis horas al día o hasta que comienzan a dolerle las rodillas.

Cuenta que la mayoría de la comida, la ropa y las medicinas que les dan a los migrantes son donadas: “A veces faltan cosas, pero cuando ponen algún anuncio enseguida la gente es muy bondadosa y ayuda con su cooperación”, dice.

Una hondureña con una bebé en brazos se acerca a la voluntaria para preguntarle por la enfermería. Su hija está resfriada y le está saliendo una erupción en la piel. Almendarez le indica el camino a una sala en el fondo del albergue que hace las veces de clínica y farmacia, donde guardan todas las medicinas donadas: estantes con alcohol, guantes, medicinas para resfriados para niños y adultos, suero y vitaminas para embarazadas.

El consultorio está lleno de sillas pequeñas y juegos para que los niños se entretengan mientras les llega su turno, pero no tiene horario: solo funciona cuando llega algún médico o enfermero voluntario.

Una tarde reciente de domingo la clínica está llena, sobre todo de padres con niños resfriados, con fiebre y dolores estomacales. Al frente de la atención de los migrantes están Anne Leone, una joven enfermera partera originaria de Cleveland (Ohio) y residente en McAllen, y Xiomara, una voluntaria de origen mexicano que se presenta todos los fines de semana con sus dos hijos adolescentes.

Mientras Xiomara y su hija menor toman datos y atienden los casos más leves, Leone recibe a las mujeres embarazadas y a los pacientes más delicados, como Rodrigo Mancilla, un niño guatemalteco de nueve años que presenta más de 105 grados de fiebre.

Las voluntarias le dan un jarabe y le ponen una compresa fría en la frente para tratar de bajarle la temperatura y Leone llama al doctor Garza, uno de los dos pediatras cuyo teléfono está en el tablón principal de la clínica para las situaciones de emergencia.

Tras darle las medicinas para su tratamiento al niño, le recomiendan al padre quedarse unos días más en McAllen hasta que su hijo mejore, pero el hombre está preocupado porque le han puesto un grillete, tiene un largo viaje por delante hasta California, donde está el familiar que lo patrocina, y teme no llegar a tiempo para el día que tiene cita en la corte.

El futuro de decenas de miles de familias, en lista de espera

En la estación de autobuses de McAllen es fácil distinguir a los migrantes liberados por la Patrulla Fronteriza porque llegan con un sobre del tamaño de un folio donde los voluntarios del albergue de Caridades Católicas les han escrito el itinerario de los boletos que les han comprado los familiares que los patrocinan.

“Maryland”, “Nueva York”, “Ohio”, “Florida”, se puede leer en un lado del sobre de algunos de los migrantes que esperan. Del otro, se repite un mismo mensaje en todos los casos: “Please help me. I don’t speak English. What bus do I need to take?” (“Por favor, ayúdeme. No hablo inglés. ¿Qué autobús tengo que tomar?”).

Los migrantes también llevan una bolsa de plástico negra con comida y snacks para el camino y a los que se van a lugares fríos les han dado mantas y ropa de abrigo donadas.

Luis es uno de los que espera en los bancos de la estación mientras su hija Brittany, de 4 años, duerme plácidamente tumbada sobre sus piernas con un gorro de pelo multicolor y un abrigo rosa muy grande para su tamaño.

En la víspera, padre e hija fueron liberados por la Patrulla Fronteriza y, tras pasar una noche en el albergue de la hermana Pimentel, ahora aguardan el autobús que los llevará a Baltimore, donde vive la mamá del joven.

Como muchos migrantes, Luis comienza su historia diciendo que lo que le trajo a Estados Unidos fue la situación económica, pero, poco a poco, en su relato se van sumando otros males que afectan a su país de origen y que sumen a la gente en la desesperación de pensar que allí nunca podrán ofrecerles un futuro mejor a sus hijos.

Según cuenta, antes de migrar trabajaba en San Pedro Sula y le tocó irse mudando de cuarto en cuarto porque las maras querían reclutarle: le pidieron vender droga y que les diera parte de lo que ganaba con su empleo. Por entonces, se oía hablar en las noticias de las caravanas de migrantes que iban a Estados Unidos y pensó: ¿por qué no? Él también quería intentarlo.

Así que mandó al campo a su mujer y a su hija pequeña, de un año, para que estuvieran más seguras y él emprendió el viaje con su hija mayor porque había oído que con niños era más fácil pasar.

Luis asegura que en su país también oyó hablar de los peligros del camino, pero no de lo que pasaba una vez que se entregaban a la Patrulla Fronteriza: “En la celda los niños lloraban porque tenían hambre y no nos dejaban bañarnos”, cuenta el joven hondureño. “A los que se quejaban, los agentes les decían que ellos se lo habían buscado”.

Relatos similares son compartidos por otros migrantes, algo que no sorprende al abogado Efrén Olivares de la ONG de Texas Civil Rights Project quien asegura que, con la frontera desbordada, su organización está registrando un aumento de las denuncias de abusos a las familias, así como de irregularidades y negligencias por parte del gobierno, como mayores tiempos de detención en la etapa de procesamiento.

“No hay ninguna razón por la cual un agente de la Patrulla Fronteriza no puede detener a una familia, procesarla y liberarla ese mismo día (legalmente la agencia cuenta con 72 horas para procesar a un detenido en la frontera). No hay razón para tenerlas 8 días, 10 días en un centro de procesamiento que está diseñado para que una familia esté ahí unas horas”, afirma. “Y hablando de los derechos de los niños, ahí no se les va a dar la atención médica necesaria, porque están junto con otras familias hacinados. Olvídate de los servicios psicológicos, sociales y de desarrollo que un niño de esa edad requiere”.

La Patrulla Fronteriza reconoce que, con la llegada masiva de familias, hace lo que puede “para simplemente evitar una tragedia” en sus instalaciones, como aseguró el comisionado de esa agencia Kevin K. McAleenan a finales de marzo al declarar que la frontera había alcanzado un “punto de quiebre”. Por su parte, Trump ha ido más allá al asegurar que Estados Unidos está “lleno” y que no hay más espacio para más migrantes y refugiados.

Y mientras en Washington republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo en las soluciones para arreglar un sistema migratorio sobrepasado, a la frontera sur siguen llegando cada día miles de familias que, una vez liberadas, se suman a la lista de espera de unas cortes migratorias que tienen más de 820,000 casos pendientes.

El abogado Efrén Olivares lamenta que, desde el inicio de su campaña presidencial, Trump ha demonizado a los migrantes y los ha presentado como una amenaza en lugar de tratar de facilitar los procesos a quienes tocan la puerta del país para pedir asilo.

“La gran mayoría (de quienes llegan) son familias solicitantes de asilo escapando de violencia que no representan un peligro para este país. Entonces, deberíamos destinar recursos al proceso de asilo”, apunta el director de Texas Civil Rights Project. “Pero el gobierno está haciendo completamente lo opuesto. Está rehusándose a dejar a estas personas que soliciten asilo, como hemos visto en los puentes”.

Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente ha tratado de disuadir a toda costa a los centroamericanos de venir a EEUU con su política de ‘tolerancia cero’ que criminaliza la entrada ilegal al país y por la que miles de niños han sido separados de sus padres en la frontera . También ha tratado de endurecer los criterios para solicitar asilo y ha puesto cupos en las garitas, lo que ha generado largas listas de espera de refugiados en algunos puertos de entrada de la frontera sur. Pero lejos de ahuyentar a los migrantes, en los últimos meses se ha visto un repunte de familias que ven a los niños como su carta más segura para entrar a Estados Unidos.

“Casi la mayoría de la gente viene con niños porque dicen que el niño es el pasaporte para cruzar”, reconoce Alexander, un migrante guatemalteco recién liberado por la Patrulla Fronteriza que junto a su mujer y a su hijo Elvis, de ocho años, esperan en la estación de autobuses de McAllen a tomar un autobús de camino a Kansas City, donde este mismo mes de abril tendrían su primera corte de migración.

Los migrantes “están viniendo porque no tienen otra opción. Solo tratan de sobrevivir y cuidar a sus familias y lo más triste para mí es que, en este país (...) no sabemos cómo ayudamos a crear estos problemas y luego tienes a gente enfadada diciendo que por qué estas personas vienen”, dice Anne Leone, la enfermera voluntaria de la clínica de Caridades Católicas. Para ella, la solución a la crisis migratoria pasa por entender la verdadera magnitud de la crisis, dedicar recursos a la frontera y entender el problema “de una manera mucho más humana”.

La hermana Norma Pimentel también apela a la humanidad a la hora de esbozar soluciones: “Yo espero del gobierno que tengan conciencia de que lo que estamos tratando aquí son seres humanos, son personas, son familias, son niños y madres inocentes que están sufriendo y que cualquier proceso, cualquier solución que encontremos tomemos en cuenta esa realidad”, afirma la directora del albergue de McAllen.

Para ella, lo que vive la frontera es una “crisis humanitaria” y la única manera de evitar la “tragedia” que advertía el comisionado de la Patrulla Fronteriza es cooperar con los países de origen para tratar de frenar las causas de la migración.

“La tragedia existe cuando damos la espalda y lo hacemos como que no es mi problema y como que no queremos las personas que vengan”, afirma la hermana Pimentel. “Están aquí, necesitamos proceder, abrigarles, darles el cuidado para que sufran lo menos posible y que los departamentos que están encargados para procesar y determinar o no, el derecho de estar aquí puedan hacerlo con más facilidad”, afirma.